| 시 쓰지만 ‘소설 주인공같은 삶’ 이야기 펼치다 ■‘오월’ 전국 알린 김준태 시인 첫 소설집 출간

고선주 기자 rainidea@gwangnam.co.kr |

| 2025년 11월 12일(수) 18:34 |

|

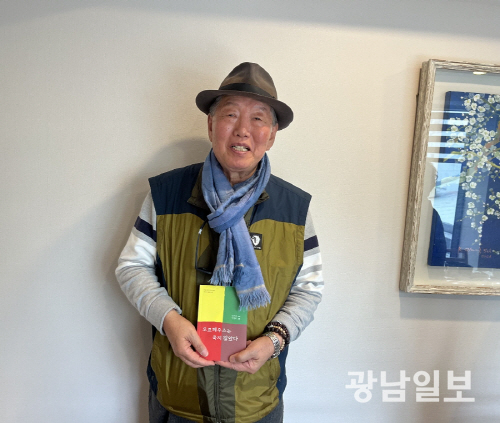

| 김준태 시인이 첫 소설집 ‘오르페우스는 죽지 않았다’를 들고 기념촬영에 응하고 있다. |

|

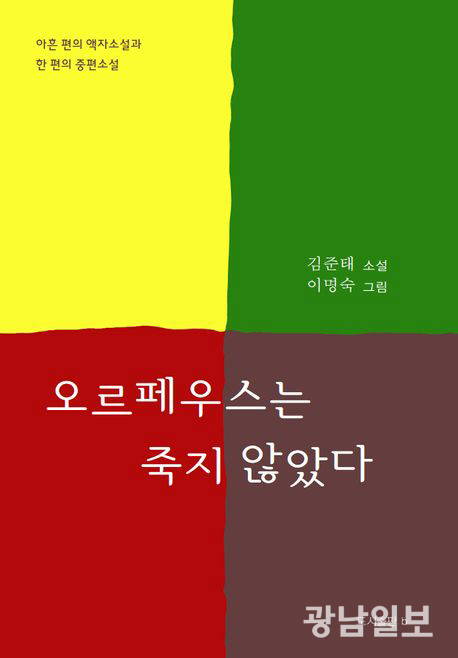

| 표지 |

뿐만 아니라 본인은 베트남전 참전과 5·18민중항쟁 때 그 광주학살의 참상을 만천하에 알린 시 ‘아아, 광주여! 우리나라의 십자가여!’를 발표, 수배자의 삶과 해직교사로서의 아픔을 감내해야 했다.

현재도 그의 삶 한가운데는 5·18이 살아있고, 5·18 시민군들의 삶을 보듬어 안기 위해 꾸준하게 창작하며 노력해왔다.

그는 시를 쓰지만 꼭 소설 속 주인공같은 삶을 살아온 장본인으로 인식된다. 그런데 그가 소설을 들고 우리들 앞에 나타났다. 그를 단편적으로 알고 있는 사람들은 국내 유명한 시인으로만 알고 있지만 그렇게 알고 있는 사람들은 이미 30년 전 소설가로 데뷔했다는 사실을 망각한 결과다.

주인공은 ‘참깨를 털며’와 ‘나는 하느님을 보았다’ 등을 발표해 독자들로부터 사랑을 받아온 전남 해남 출생 김준태 시인이 그다. 그가 445쪽 분량의 첫 소설집 ‘오르페우스는 죽지 않았다’(도서출판 b 刊)를 펴냈다.

|

| ‘바람·구름·모래·도시’ 수록 이명숙씨 삽화(본문 229쪽). |

|

| ‘그리고 아무 말도 하지 않았다’ 47쪽 이명숙 작 삽화 |

더욱이 이번 소설은 5∼7분이면 모두 읽을 수 있는 분량의 장편 액자소설로 ‘이어도를 본 사람은 죽는다’와 중편 ‘오르페우스는 죽지 않았다’로 구성됐다. ‘이어도를 본 사람은 죽는다’에는 90편의 액자소설이 실렸다. 액자소설은 소설 속 소설로 독일에서 유행했고, 근래 미국에서 유행하고 있다.

‘오르페우스는 죽지 않았다’는 15년이 지나도 여전히 광주의 아픔에서 벗어나지 못하는 등장인물들을 통해 드러낸다.

이 소설에는 실제 인물들인 자신을 포함해 성악가와 화가, 스님, 목사 등 5명이 등장, 새로운 소설적 발상 전환을 촉구한 작품이다. 그는 이 소설을 통해 현실에 바탕을 둔 이야기야말로 시와 소설이라는 장르로 구분되지 않을 뿐더러 시와 소설이 한몸임을 설파한다.

이어 ‘이어도를 본 사람은 죽는다’는 작가의 페르소나인 허만중씨가 화자로 등장해 광주와 서울, 미국과 베트남, 독일 베를린 등 세계 곳곳에서 과거와 현재를 망라한 사람들을 만나 그 사람들의 이야기는 물론이고 화자·작자 이야기가 파노라마처럼 펼쳐진다.

두 작품은 30년의 격차를 두고 있지만 시인이 부르는 노래이자 불어넣은 시대의 호흡으로 연결돼 있다. 그의 노래에는 1980년 오월 광주의 상처가 여전히 꿈틀대고 그로 인한 참다운 세상에의 갈구와 광주공동체를 구현하려 함께 한 이들의 발자취를 망라해 그 인물들의 역사를 이기고자 했던 역동적 삶과 의지를 때론 ‘시’가 되고, ‘소설’이 됐던 문학적 행간에 담아낸 것이다. ‘노래’라고 하는 시와 ‘이야기’라고 하는 소설을 통해 팔순을 앞둔 시인이 오르페우스의 신화적 상상력에 비로소 가닿고자 하는 그 마음의 언저리를 조금이나마 짐작해볼 수 있을 듯하다.

이번 소설집에는 그의 평생 반려자로 동고동락해온 이명숙씨의 삽화(그림) 70점이 더해져 의미를 더한다. 누구보다 그를 잘 알기에 가벼운 터치처럼 보이지만 자세히 뜯어보면 아픈 생의 마디마다 함께 해온 삶의 관록과 진정성이 베어난다.

|

| ‘님’ 336쪽 이명숙 작 삽화 |

|

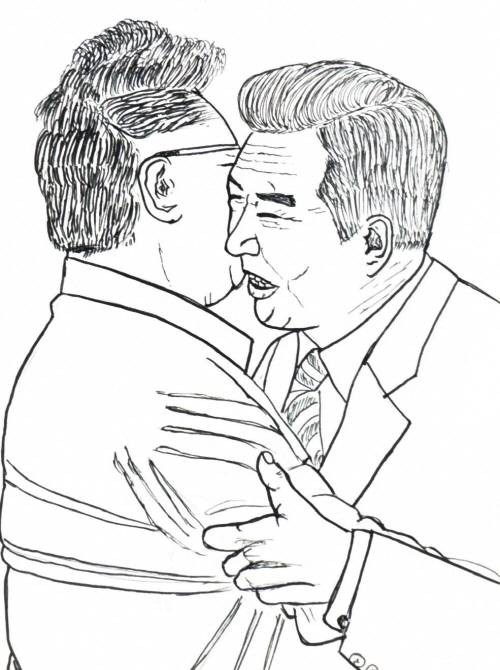

| ‘포옹’ 267쪽 이명숙 작 삽화 |

조기조 도서출판 b대표(시인)는 표사를 통해 “저자는 ‘오르페우스는 죽지 않았다’를 통해 5·18광주에서 시작했으며 거기에 그치지 않고 한국 전체로, 세계로 자신의 문학을 확장해 왔다”면서 “이 소설집에 실린 두 소설은 광주를 뜨겁게 경험했던, 그리고 이제는 원로 시인이 된 김준태의 삶을 생생히 보여주는 것을 넘어, 오늘날 보통 사람들의 ‘이야기’ 혹은 극적인 서사로 아름답게 거듭나고 있다.

오르페우스는 단순히 그리스 신화에서 빌려온 인물이 아니라, 지금 여기에서 우리와 함께 살아가는 사람들의 표상이자, 사랑과 생명과 평화의 생명체를 가리키는 또 다른 이름이기도 하다”고 밝혔다.

고선주 기자 rainidea@gwangnam.co.kr

고선주 기자의 다른 기사 보기