|

전남연구원(원장 김영선)은 4일 발간한 ‘전남의 홍수 위험 특성 분석 및 정책 방향’ 리포트를 통해 최근 전남에서 발생한 호우 피해 현황과 지역별 홍수 취약성, 대응 방향을 종합 분석했다.

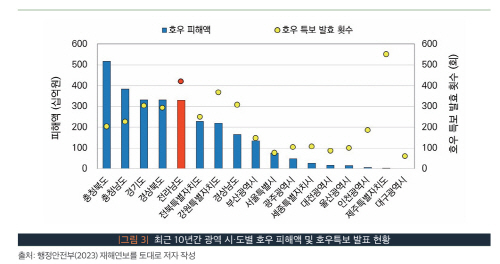

행정안전부의 ‘2023년 재해연보’에 따르면, 2014년부터 2023년까지 10년간 전남의 자연재해 피해액은 총 4281억 원으로 집계됐으며, 이 가운데 3284억 원이 호우로 인한 피해였다. 2020년에는 한 해에만 2504억 원의 피해가 발생했고, 최근 5년간 피해 규모가 전체의 96%를 차지했다.

올해 7월에도 전남 나주 418㎜, 담양 381㎜, 함평 348㎜ 등에서 100년에서 200년 빈도를 초과하는 기록적인 강우가 관측됐다. 해당 지역에서는 주택과 상가, 농경지 등에서 대규모 피해가 발생했으며, 특히 반복 침수 지역에서는 주민들의 대피 지연과 응급 복구에 어려움을 겪었다.

전남연구원 분석에 따르면, 도내 홍수 잠재위험지역은 총 961㎢에 달하고 있으며, 이 지역에 거주하는 인구는 약 13만6000명으로 전체의 7.6%를 차지한다. 이 중 일부 지역은 지하건축물의 비중이 높고, 저지대 도로도 총 2.2㎞에 이르러 집중호우 시 인명피해 가능성이 높은 구조적 한계를 안고 있다.

도심의 노후 인프라와 고령 인구의 밀집도도 주요한 위험 요인으로 지목된다.

순천, 여수, 구례 등지의 경우 홍수 위험지역 내 고령인구 비율이 33~35%로 나타났고, 목포, 여수, 순천 등 도심지역은 노후 건축물과 지하 공간이 밀집해 있어 구조적 위험성과 대피 취약성이 복합적으로 작용하는 것으로 분석됐다.

이에 전남연구원은 취약지역 중심의 선제적 방어 인프라 확충과 예·경보 체계의 고도화를 제안했다. 특히 국가 및 지방하천의 주요 구간에 대한 설계 기준을 극한강우 수준으로 상향 조정하고, 해안 저지대의 침수 대응 계획도 별도로 마련할 필요가 있다고 지적했다.

또한 전남의 지형, 인구, 기반시설 분포 등을 반영한 데이터 기반 홍수 리스크 평가를 바탕으로, 통합형 재난관리 플랫폼을 구축해 상황별 대응 시나리오를 체계화해야 한다고 강조했다.

실효성 있는 기술적 방안도 제시됐다. 침수 발생 시 인명피해 가능성이 높은 지하도로에는 수위 감지센서와 CCTV를 연계한 AIoT 기반 자동 차단 시스템 도입이 필요하다는 것이다. 일정 수위 이상일 경우 자동으로 차단막이 작동하고, 실시간으로 내비게이션, 교통방송, 스마트폰 알림 등을 통해 차량 우회 안내가 가능하도록 해야 한다는 설명이다.

지하건축물에 대해서도 침수 위험도 평가와 사전점검 체계를 강화하고, 반복 침수 지역을 중심으로 주민 대피 경로 및 대피소 운영 체계를 세밀하게 정비해야 한다는 지적도 나왔다.

유인상 전남연구원 부연구위원은 “기후위기 상황에서 홍수 위험이 더욱 증가하고 있는 만큼, 과학적 기반의 예방 중심 관리체계가 시급하다”며 “지역 특성과 피해 이력을 반영한 실질적 대응 시스템 구축이 필요하다”고 밝혔다.

이현규 기자 gnnews1@gwangnam.co.kr

이현규 기자의 다른 기사 보기

2025.12.09 (화) 08:21

2025.12.09 (화) 08:21