|

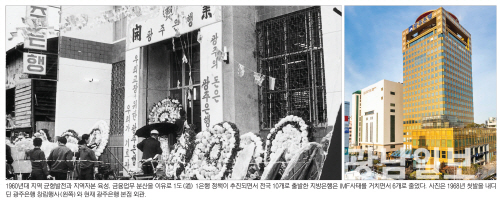

국내 지방은행은 지난 1967년 대구은행을 시작으로 금융의 지역적 분산과 지역경제 균형 발전을 위해 설립됐다. 이후 같은해 부산을 거점으로 하는 부산은행, 이듬해에는 광주은행과 충청은행이 세워졌다. 1969년에는 경기은행과 전북은행, 제주은행이, 1970년과 1971년에는 경남은행, 강원은행, 충북은행이 연달아 설립됐다.

지역 발전을 위한 금융기관의 필요성이 대두되면서 정부 차원에서 이를 독려해 행정구역상 각 도에 하나씩 지방은행들이 설립된 것이다.

그러다 1997년 IMF 외환위기로 큰 변화를 맞는다. 지방을 거점으로 하는 은행의 특성상 전국구 영업을 펼치는 시중은행보다 부실화가 더욱 빠르게 진행됐다. 당시 총 10개였던 지방은행 중 충청·충북·강원·경기은행은 퇴출되거나 대형 시중은행에 합병됐다.

충청은행과 경기은행은 BIS자기자본 비율 8%에 도달하지 못하면서 결국 퇴출됐다. 강원은행과 충북은행의 경우 정부의 조건부 승인을 받아 1999년 조흥은행(현 신한은행)에 합병됐다. 규모가 작은 지방은행들이 IMF 위기에서 상대적으로 버티기 힘든 구조를 가지고 있었던 탓이다.

BIS 비율은 위험가중자산 대비 자기자본의 비율로, 은행은 이 비율을 8% 이상으로 유지해야 한다. 위험가중자산은 은행이 보유한 자산에 위험가중치를 부여해 산출하는데, 예를 들어 돌려받지 못할 수도 있는 대출금이 많아지면 위험가중자산이 늘어난다.

현재까지 남아있는 지방은행은 부산·대구·경남·광주·전북·제주은행 등 6곳이다. 다만 제주은행은 지난 2002년 신한은행에 인수되면서 독자적인 행보를 이어가고 있는 곳은 사실상 5곳뿐이다.

더욱이 부산은행을 거느린 BNK금융지주가 경남은행을, 전북은행을 품고 있는 JB금융지주가 광주은행을 각각 인수해 큰 틀에서 보면 3곳으로 좁혀지게 됐다.

지방은행이 명맥을 유지할 수 있는 건 자회사 이익 증가, 양호한 건전성 지표와 함께 지역민의 높은 충성도 덕분이다. 이들 은행은 금융권 전반의 변화에도 각 지역 여·수신 점유율을 안정적으로 유지했다.

또 은행과 기업의 장기신뢰 관계를 통해 장기대출·지분투자·컨설팅 등을 제공하고 기업 사업성과를 공유하는 제도인 ‘관계형 금융’을 통해 시중은행과 경쟁에도 버틸 수 있었다.

몇 해 전까지만 해도 지방은행은 관계형 금융, 지역 특화 상품 개발, 지역민의 높은 충성도 등을 기반으로 수익성과 건전성에서 시중은행보다 평균적으로 더 나은 성과를 거둘 수 있었지만 최근 들어 지방경제 침체와 디지털금융 확산, 새로운 경쟁자 출현 등으로 인해 위기가 들이닥쳤다.

지난해 말 기준 6개 지방은행의 총자산은 231조5214억원 규모다. 이 가운데 규모가 가장 큰 지방은행은 부산은행으로 66조4258억원을 기록했다. 이어 대구은행(64조1316억원), 경남은행(46조2919억원), 광주은행(28조1635억원), 전북은행(19조5752억원), 제주은행(6조9334억원) 등 순이었다.

하지만 시중은행과 비교하면 매우 미미한 수준이다. 6개 지방은행 총자산을 모두 합쳐도 국내에서 규모가 가장 큰 KB국민은행(총자산 464조7733억원)과 비교하면 절반에도 못미친다. 특히 수익성 지표와 총자산성장률은 2017년부터 시중은행보다 악화하기 시작했다.

최근에는 인터넷은행에도 총자산 규모가 추월당했다. 지난해 말 기준 카카오뱅크의 총자산은 36조401억원으로 제주은행은 물론 전북은행과 광주은행도 큰 폭으로 제쳤고, 경남은행과의 격차도 15조4482억원에서 10조2518억원으로 크게 좁혔다.

지난해 6개 지방은행의 당기순이익은 1조3394억원에 달한다. 역대 최대 실적이다. 부산은행 4026억원, 대구은행 3300억원, 경남은행 2306억원, 광주은행 1965억원, 전북은행 1829억원, 제주은행 184억원 등으로 나타났다.

이 같은 실적은 코로나19 확산 등 영향으로 가계와 기업의 높은 대출 수요와 금리상승 효과에 따른 것이다. 대출자산이 늘어가는 상황에서 한국은행이 기준금리를 인상하면서 이자이익이 크게 늘어났고, 이는 곧 순익증가로 이어졌다.

그러나 이마저도 저축은행에 밀리고 있다. 저축은행업계 1위, 2위인 SBI저축은행과 OK저축은행의 순이익은 지난해 각각 3495억원, 2431억원을 기록했다. SBI저축은행보다 높은 순익을 기록한 지방은행은 부산은행이 유일하다. 나머지 지방은행은 모두 SBI저축은행보다 낮은 실적을 보였다. 경남은행과 광주은행, 전북은행은 OK저축은행에 비해서도 순이익이 적었다.

앞으로가 더 문제다. 현재 지방은행들의 거점지역은 인구 고령화, 저출산, 인구유출 등으로 인해 인구가 빠르게 줄어들고 있다. 지난해 동남권(부산·울산·경남)에서는 3만여 명, 대경권(대구·경북)에서는 2만여 명, 호남권(광주·전남·전북)에서는 1만3000여 명의 청년인구가 수도권으로 이동했다. 인구감소는 거점지역 산업이 후퇴할 수밖에 없고, 곧 지방은행의 위기로 이어질 수 있다.

특히 호남권은 거점지역의 산업기반이 수도권은 물론, 동남권에 비해서도 크게 떨어진다. 지방은행 가운데 광주은행과 전북은행은 기업대출 70% 이상이 중소기업이나 소상공인 대출에 몰려있다. 지역 인구수가 줄어들 경우 경쟁력은 더욱 떨어질 가능성이 크다.

게다가 인터넷은행에 이어 빅테크기업도 사실상 금융업을 할 수 있도록 하는 전자금융거래법(전금법) 개정이 추진되고 있어 지방은행의 설 자리는 점점 줄어들고 있다.

금융권의 한 관계자는 “지방은행들이 업계의 치열한 경쟁 속에서도 지역경제에 이바지해야 하는 등 여러 가지 부담감이 있는 게 현실”이라며 “결국 지방은행이 살아남기 위해서는 이들만의 차별화된 생존전략이 시급한 시점이다”고 말했다.

※이 기사는 지역신문발전기금을 지원받았습니다.

이승홍 기자 photo25@gwangnam.co.kr 이승홍 기자의 다른 기사 보기

2025.12.19 (금) 21:37

2025.12.19 (금) 21:37