|

| 저자 정철훈 |

|

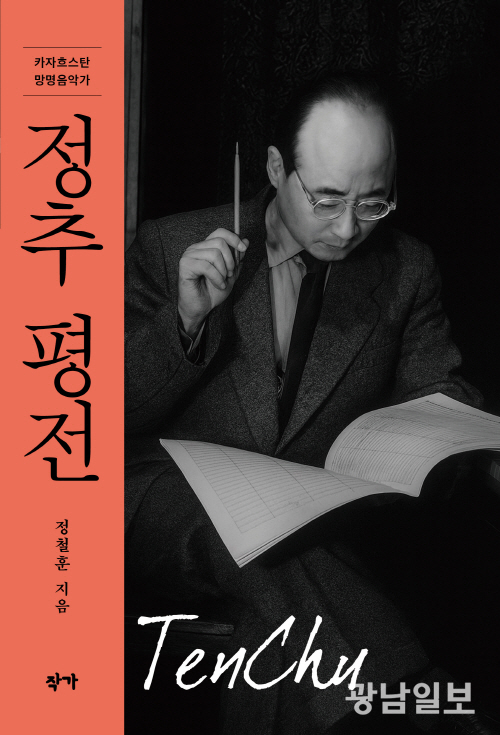

| 표지 |

이번 평전은 시인이자 전기 작가인 정추의 조카 정철훈(66)의 필생의 역작으로, 총 8부 68개 항목으로 구성됐으며, 원고지 3500장 분량에 이를만큼 방대한 내용을 담고 있다.

저자는 이번 평전에 앞서 선친인 동요작곡가 ‘정근 전집’(전 3권·작가출판사)과 백부(伯父)를 다룬 ‘북한영화의 대부 정준채 평전’(선인출판사)을 2022년에 동시 출간한 바 있다.

특히 이번 평전은 남과 북, 그리고 카자흐스탄으로 뿔뿔이 흩어져 살았던 선대(先代) 예술가 3형제의 삶과 예술 세계를 조망하는 오랜 숙원을 마무리했다는 점에서 저자에게 의미를 더한다.

정추는 파란만장한 이주의 삶을 살면서도 높은 음악적 성취를 보여줬다. 정추는 90년 생애 중 22년은 남한 공민, 13년은 북한 공민, 17년은 무국적자, 16년은 소련 공민, 22년은 카자흐스탄 공민으로 각각 떠도는 삶을 살아야만 했다. 국적이 네 번이나 바뀌었으며, 냉전의 20세기 현대사가 낳은 비극적인 디아스포라의 형상을 떠올리게 한다. 그런 의미에서 정추의 자화상이라고도 할 수 있는 교향시 ‘극적 조곡’(1972)은 중앙아시아 고려인 공동체의 디아스포라적인 삶을 매개한다는 의미를 지닌다.

1944년 일본대학 예술학부 작곡과를 수료한 정추는 1946년 월북해 평양음대 교수로 재직했고, 1952년 북한 국비유학생으로 선발돼 차이콥스키가 설립에 큰 역할을 한 국립모스크바음악원에서 수학했다. 이후 1957년 모스크바에서 북한 유학생들이 전개한 ‘김일성 우상화 반대운동’에 주도적으로 참여했고, 1958년에 카자흐스탄 알마티로 망명했다. 이로 인해 북한에서는 정추의 존재를 언급하는 것을 금기시했고, 남한에서는 오랫동안 그의 존재 자체를 알지 못했다. 정추의 망명으로 북한 영화의 대부 정준채는 1960년대 초반 북한에서 숙청당한 것으로 알려졌다.

알마티에 정착한 지 3년 만인 1961년 4월, 보스토크 1호에 몸을 싣고 인류 최초로 우주 비행에 성공한 ‘유리 가가린 쾌거 축하 공연’에서 정추는 자작곡 ‘뗏목의 노래’를 피아노로 연주했고, 이 장면은 소연방 전역에 텔레비전으로 생중계됐다. 이는 고려인 사회의 자존심을 한껏 드높인 사건이었다. 만약 그가 모스크바 유학을 마치고 북한으로 돌아갔다면 김일성을 위한 작품을 쓰지 않고는 배길 수 없었을 것이고, 그는 그러한 현실을 누구보다 잘 알고 있었다.

정추는 1959년부터 1968년까지 10년 동안 ‘중앙아시아 거주 고려인 가요채록’ 작업을 수행했다. 당시의 일화는 ‘녹음기를 메고서 조선민요를 찾아서’라는 제목의 수기로 1968년 6월 14일자 ‘레닌기치’에 실렸다. 1000여곡이 넘는 정추의 민요 채록 작업이 없었다면 150년 역사를 가진 고려인들의 가요는 아마 유실되고 말았을 것이라는 것이 정설이다. 그의 민요 채록 작업은 노래의 원초적인 감수성을 상호 확인하는 일종의 집단제의로 해석된다. 그런 의미에서 정추의 채록 작업은 창작활동의 연장선으로 이해돼야 한다는 반응이다.

반세기 동안 정추를 가까이에서 지켜본 저자가 에세이 형식으로 쓴 프롤로그는 정추와의 극적인 상봉에서 타계에 이르는 시간의 흐름을 촘촘하게 재구성하고 있으며, 정추의 친형인 북한의 영화감독 정준채(1917~1980)의 서신을 통해 1950년대 북한 예술계의 동향과 두 형제의 예술을 향한 여정을 마치 다큐멘터리를 보듯 긴장감 있게 진술하고 있다.

또 1957년 모스크바에서 열린 ‘제6차 세계청년학생축전’을 계기로 소련에서 한민족음악에 대한 관심이 고조된 가운데 정추는 전남 나주 출신의 월북 판소리 명인 정남희(1905~1984)와 서신을 주고받으며 모스크바 방송에 출연해 ‘심청전’을 소개하고 있다. 정추의 첫 교향곡 ‘조선적 주제에 의한 교향조곡’(1956) 총보가 모스크바음악원을 졸업한 1958년, 모스크바국립음악출판사에서 출간됐다는 사실은 그의 음악적 재능이 당대 러시아의 대가들과 견줄만한 것이었음을 입증해 준다.

여기다 정추의 모스크바음악원 졸업작품 발표회 평가표와 성적표, 1958년 소련 망명을 결심한 정추가 당시 흐루쇼프 소련공산당 서기장에게 보낸 편지와 소련 최고소비에트 의장 보로실로프에게 보낸 편지, 북조선노동당에 보낸 공개서한 등을 각각 처음으로 공개하고 있다.

이외에 정추 사후인 2015년 카자흐스탄 알마티를 방문한 저자는 쿠르만가지 명칭 알마티국립음악원 도서관에서 그동안 알려지지 않았던 ‘발레 심포니’ 악보를 발굴한 점을 성과로 평가하며, 1948년 평양에서 만나 친형제처럼 교유한 광주 출신의 음악가 정율성(1914~1976)의 서신(4통)을 통해 두 사람의 음악에 대한 열정도 확인할 수 있다.

이리나 카아디쉬(카자흐스탄 음악평론가)는 추천사를 통해 “정추의 음악에서 어떤 다른 인상을 특기함이 중요하다. 친근한 펜타토니카(5음계)가 그의 음악에서는 놀랄 만큼 현대적이고 신선하게 들렸다. 나는 이것을 고도의 직업적 펜타토니카라고 규정하고 싶다. 작곡가는 민족적 의식의 테두리를 벗어나고 있다. 적극적인 휴머니스트로서의 정추는 사회적, 민족적 정의를 위한 투사의 첫 대열에 서 있었고 또 서 있다. 그의 일생의 철학과 활동, 그 예술은 언제나 높은 윤리적 이상으로 서리어 있다”고 평했다.

고선주 기자 rainidea@gwangnam.co.kr

고선주 기자의 다른 기사 보기

2025.11.21 (금) 00:10

2025.11.21 (금) 00:10