|

| 문빅토르 작가는 “강제 이주의 역사는 슬픈 비극이고 그 고통은 계속되고 있다. 민족적 자부심을 갖고 행복과 희망을 향해 나아가야 한다”고 밝혔다. |

|

| 미술관을 내부를 소개하는 문빅토르 작가. |

그는 고려인의 강제 이주 과정과 그 속에서의 척박한 삶, 이방인이기에 겪을 수 밖에 없던 가슴 시린 시간에 주목한다. 지난 1997년 고려인 강제이주 60주기를 맞아 최초로 고려인화가 단체전을 조직해 카자흐스탄과 한국, 일본 등에서 단체전 및 개인전을 열기도 했다. 2000년 이후에는 인체 메커니즘과 사회의 다양한 작동 방식을 큐비즘 형식과 독창적인 시물탄 기법 등으로 표현하고 있다.

특히 그는 1937년 스탈린에 의해 강제 이주된 고려인선조들의 역사에 기반한 ‘강제 이주열차’ 시리즈와 항일독립운동 영웅인 ‘홍범도 장군 초상화’로 널리 알려져 있다. 민족의 아픈 역사적 사건을 모티브로 자신의 정체성과 이로 인한 내면 탐구를 작품에 오롯이 담고 있는 것이다.

이런 그가 광주 광산구 월곡동 고려인마을종합지원센터 2층에 자리를 잡고 지난 3월 1일 ‘문빅토르미술관 개관식’을 가졌다. 1층 지원센터를 방문해 전시 관람을 문의한 뒤 미술관에서 만난 그는 유화 작업을 위해 주민들이 마련해준 넓은 탁구대를 테이블로 쓰고 있었다. 방방 마다 꽉 채워진 작품들은 그동안 그가 얼마나 작업에 매진했는가를 가늠케 했다.

그는 먼저 광주가 한국에서 첫 개인전을 열었던 곳이자 성씨의 뿌리를 찾은 곳이어서 남다른 애착이 간다고 말했다.

“광주는 1994년, 한국에서 첫 개인전을 가졌던 곳이죠. 고려인 강제이주 80년이던 2017년 광주 우제길미술관에서 개인전을 열었습니다. 2014년 광주에 머무르면서는 제 성이 나주 남평 문씨라는 것을 알게 됐고, 문바위에도 가봤죠. 뿌리에 대한 갈증을 해소하는데 계기가 된 게 광주랄까요. 고려인 동포들의 도움으로 광주에서 무릎 관절 치료를 받고 거처를 마련하기도 했어요. 그렇기 때문에 광주에 정착한 게 제게는 남다른 의미죠. 고마운 고려인 동포들과 함께 할 수 있어 매우 기쁘게 생각합니다.”

|

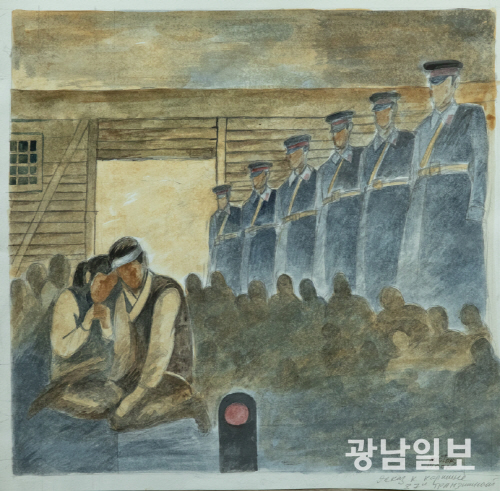

| ‘환영식’ |

|

| ‘세자매’ |

미술관 개관을 위한 기금 마련과 치료비 및 체류비를 지원해준 이들에 고마움을 표하는 차원에서 광주고려인마을에 마을을 상징하는 로고를 그려 선물하는가 하면, 2021년에는 월곡고려인문화관 ‘결’의 개관을 축하하면서 ‘강제이주열차’를, 이듬해 8월에는 홍범도 장군 유해봉환 1주년을 기념해 ‘홍범도 장군 초상화’를 각각 기증했다. 앞서 고려인들을 돌봐준 것에 대한 감사의 의미로 추상화 ‘형상’을 광산구에 전달했다.

이런 그의 고향은 고려인 최초 정착지인 카자흐스탄 우슈토베의 바스토베로 옛 레닌기치다. 그는 어릴 적부터 그림 그리기에 소질을 보였다고 한다. 어려운 형편이었지만 교사였던 어머니의 영향 덕분에 화가의 길을 선택할 수 있었다는 설명이다.

“가난한 시골마을에서 살다보니 아무것도 없었습니다. 종이와 연필이 없어 나뭇가지로 흙에 그림을 그리거나 흙을 뭉쳐 조각을 하면서 시간을 보냈죠. 어느 비오는 날, 옆집 할머니가 조각한 사람형상을 보고 놀라 쓰러진 일이 있어서 어머니가 나가지 말고 집에서만 그림을 그리라면서 미술도구를 구해 주셨어요. 누군가를 슬프게 하거나 절망케해서는 안된다고 가르쳐주셨죠.”

그렇게 그는 알마티 미술대학에 진학했다. 학교를 졸업한 뒤에는 지인의 제안으로 러시아 상트페테르부르크에서 작품활동을 시작했다. 이후 20여년간 국립고려극장 주임미술가로 활동하는 한편, 카자흐스탄 풍자잡지 아라쉬멜 주임미술가로 일과 작업을 병행했다. 그의 작품은 카자흐스탄 대통령궁과 국립미술관을 비롯한 미국, 독일, 영국, 프랑스, 이집트, 일본, 러시아 등의 미술관에 소장돼 있다.

문 작가는 작품 속에 고려인으로서 정체성과 선조들의 역사를 담지 않을 수 없었다고 한다. 비록 직접 경험하지는 못했지만 어머니, 할머니를 타고 거슬러 오른 선조들의 역사가 없었다면 자신 역시 존재하지 않았을 것이라는 생각에서다. 이같은 역사를 소재로 작품을 하는 미술인이 없다는 점도 그를 더 여기에 빠져들게 했다.

|

| ‘강제 이주열차’ 시리즈 |

|

| ‘강제 이주열차’ 시리즈 |

눈여겨볼 점은 작품에서 가슴 아픈 역사를 다루지만 거기에 머무르지 않고 사랑과 치유, 행복, 꿈을 일관되게 드러낸다는 점이다. 지난날의 아픔과 슬픔을 희망의 메시지로 전환하는 것이다. 궁극적으로 그가 지향하는 세계인 셈이다.

“강제 이주의 역사는 슬픈 비극이고 그 고통은 계속되고 있죠. 그렇다고 슬퍼하기만 할 수 없지 않겠어요. 고려인은 중앙아시아에서 개척자이자 구 소련의 2차 세계대전을 승리로 이끈 역할을 했다는 평가를 받는 만큼, 민족적 자부심을 갖고 행복과 희망을 향해 나아가야 한다 생각합니다.”

그의 작품을 살펴보면 이를 잘 알 수 있다. 역사를 화폭에 옮긴 ‘강제 이주열차’ 시리즈 등은 어두운 분위기를 자아내지만 이 가운데 카자흐스탄 우스토베 도착을 그린 ‘환영식’은 고려인의 강제이주 역사를 절망의 늪으로만 보는 게 아닌, 축하잔치로 묘사해 새 시작에 대한 의지를 다지는 모습을 담았다.

작업실에 걸린 ‘세자매’는 사랑과 기쁨, 희망을 여성에 빗대 표현하고 있다. 한국문화가 곳곳에 깃들어 있다. 궁중 여인들의 가채와 의복 양식이 돋보여 인상적이다.

‘우수리스크 우리 할아버지’는 1910년대 한반도에서 연해주로 이주한 문 작가의 조부를 상상하며 그린 작품이다.

민족의 정체성을 잃지 않고 당당하게 살았던 할아버지에 대한 그의 그리움이 서렸다.

|

| 문빅토르미술관 전경. |

그는 현재 어느 때보다 즐겁게 작업에 매진하고 있다고 한다. 한 달에 한 작품을 완성해내며 다작할 것을 다짐했다.

“카자흐스탄에서 미술인 그룹에 소속돼 활동하면서 고려인으로서의 정체성을 숨기지 않았죠. 고려인의 역사라든가, 한국문화 등이요. 말을 타거나 양을 모는 풍경들, 예쁜 꽃을 그리는 분위기 속에서 전 작품의 주제로 고려인의 통한의 삶을 다루니 동떨어질 수 밖에 없습니다. 어디에도 속하지 못한 이방인이 된 것 같았어요. 이곳에서는 마음이 편안하죠. 0~1호 붓으로 정성 들여 다작하면서 앞으로 더 탄탄한 작품세계를 구축해야죠.”

끝으로 그는 미술관이 활성화됐으면 하는 마음을 전했다.

“미술관이 자리한 고려인종합지원센터는 연간 수 만명의 관광객과 광주 이주 고려인 동포들이 찾는 공간이죠. 광주고려인마을을 찾는 이들에게 미술관이 월곡고려인문화관과 특화거리, 홍범도공원, 둘레길과 함께 새로운 랜드마크가 돼 동포의 역사를 널리 알리는 역할을 했으면 합니다.”

정채경 기자 view2018@gwangnam.co.kr 정채경 기자의 다른 기사 보기

2025.07.21 (월) 03:27

2025.07.21 (월) 03:27